|

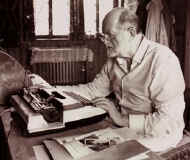

Franz KAFKA

|

|

|

|

Kommentar |

|

|

||

|

Brief an Oskar Pollak Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten, und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder verstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das glaube ich. Franz Kafka, aus einem Brief an Oskar Pollak, 27.1.1904

|

||

|

Lettera a Oskar Pollak

|

||

|

(…) Bisognerebbe leggere, credo, soltanto i libri che mordono e

pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul

cranio, a che serve leggerlo? Affinché ci renda felici, come scrivi tu?

Dio mio, felici saremmo anche se non avessimo libri, e i libri che ci

rendono felici potremmo eventualmente scriverli noi. Ma noi abbiamo

bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci fa

molto male, come la morte di uno che ci era più caro di noi stessi,

come se fossimo respinti nei boschi, via da tutti gli uomini, come un

suicidio, un libro dev’ essere la scure per il mare gelato dentro di

noi. Questo credo.

Ervino Pocar, in F.Kafka, Lettere, a cura di F.Masini, A.Mondadori, Mi 1988

|

(…) Credo che in genere si dovrebbero leggere solo quei libri che mordono e pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, perché mai lo leggiamo? Affinché ci renda felici, come scrivi tu? Mio Dio, ma saremmo felici anche se non avessimo libri, e i libri che ci rendono felici potremmo semmai scriverli da soli. Ma noi abbiamo bisogno dei libri che abbiano su di noi l’effetto di una disgrazia che ci fa molto male, come la morte di qualcuno cui volevamo bene più che a noi stessi, come se venissimo cacciati nei boschi, lontano da tutti, come un suicidio, un libro deve essere l’ascia che rompe il mare ghiacciato dentro di noi. Questo credo. Traduzione a cura di Krizia Nardini

|

|

|

|

|

|

| KommentarK

Kafka glaubt, dass es keinen Sinn hat, Bücher zu lesen, die uns glücklich

machen. Er ist fest davon überzeugt, dass ein Buch in uns starke

Emotionen hervorrufen und uns erschüttern soll. Er vergleicht das Buch

sogar mit einer Axt, die das gefrorene

Meer in uns brechen soll. Es

handelt sich um eine tief beeindruckende Stelle, an der wir Kafkas

Auffassung vom Schreiben erkennen können. All

seine Bücher treffen uns tief.

|

Commento

Kafka ritiene che non abbia senso leggere i libri che ci rendono felici. E’ fermamente convinto che un libro debba suscitare in noi forti emozioni e debba scuoterci. Egli paragona il libro addirittura ad un’ascia che spezzi il mare gelato che c’è in noi. E’ un passo che impressiona nel profondo e in cui possiamo cogliere la concezione che Kafka aveva dello scrivere. Tutti i suoi libri ci colpiscono profondamente. a cura di Francesca Tominz |

|

|

| Wer ist F.Kafka?

Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren. Er stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Er besuchte zuerst das deutsche Prager Gymnasium, dann studierte er auf Wunsch seines Vaters Jura und nach der Promotion arbeitete er sehr erfolgreich, aber todunglücklich als Versicherungsangestellter. Dazu schrieb er: ‚Mein Posten ist mir unerträglich, weil er meinem einzigen Verlangen und meinem einzigen Beruf, das ist der Literatur, widerspricht.’

Am

Tag arbeitete er, in der Nacht schrieb er.

Er starb 1924 an Lungentuberkulose in einem Sanatorium bei Wien. Obwohl

er in seinem Testament die Vernichtung seiner noch ungedruckten

Manuskripte gewünscht hatte, wurden sie nach seinem Tod von seinem

Freund Max Brod veröffentlicht unter dem Druck der internationalen Berühmtheit,

die Kafka mittlerweile erreicht hatte.

In seinen Werken geht es um die

existenzielle Frage des modernen Menschen, um die Auseinandersetzung mit

einer Wirklichkeit, die drohend und hoffnungslos erscheint, deren Sinn

oft nur im Warten auf etwas zu bestehen scheint.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von den Vertretern des

Existenzialismus und Surrealismus als einen ihrer wichtigsten

Wegbereitern betrachtet. |

Chi è F.Kafka?

Franz Kafka nacque a Praga nel 1883, da una famiglia di commercianti di origine ebraica. Frequentò dapprima il liceo tedesco di Praga, poi studiò giurisprudenza per desiderio del padre e dopo la laurea lavorò come impiegato in una compagnia assicurativa. Ebbe molto successo, ma fu profondamente infelice. A questo proposito scrisse: ‘Il mio posto mi è insopportabile perché contrasta il mio unico desiderio e la mia unica professione, ossia la letteratura’. Di giorno lavorava, di notte scriveva. Morì nel 1924 di tubercolosi in un sanatorio vicino a Vienna. Benché nel suo testamento avesse espresso il desiderio chel i manoscritti non ancora dati alle stampe venissero distrutti, essi furono pubblicati dopo la sua morte dall’amico Max Brod per la fama internazionale che Kafka nel frattempo aveva raggiunto. Le sue opere sono incentrate sul problema esistenziale dell’uomo moderno, sul suo confronto con una realtà che appare minacciosa e disperata, il cui senso sembra spesso consistere unicamente nell’attesa di qualcosa. Dopo la seconda guerra mondiale egli è stato considerato dai rappresentanti dell’esistenzialismo e del surrealismo come uno dei loro precursori. a

cura di Cristiana Sartori

|

|

|

|

|

|

Erwin STRITTMATTER

|

|

|

|

||

|

|

||

| Bücher in meinem Regal

In den Regalen meiner Arbeitsstube stehen viele Bücher. In manche sehe ich hinein, finde, daß sie mir nichts zu sagen haben, klappe sie zu und vergesse sie. In anderen Bücher

finde ich hier und da eine Wahrheit und ab und zu eine Bestätigung

eigener Gedanken. Manchmal gefallen mir an ihnen nur der Inhalt einer

einzigen Seite und einige besonders geglückte Formulierungen. Nach

Jahren nehme ich sie wieder zur Hand, um das, was mir an ihnen gefiel,

zu lesen. Dann gibt es Bücher,

die zunächst wie Fremdlinge in meiner Stube stehen. Aber eins Tages

machen sie sich bemerkbar. Bin ich in ihre geistige Nähe gekommen?

Ich schlage sie auf, lese sie in einem Zuge und lese sie nach Wochen

wieder. Viele von ihnen sind alt und aus vergangenen Zeiten herübergekommen,

und doch verjungen sie mich und sind mir behilflich, meine Zeit zu

verstehen. E. Strittmatter, Bücher in meinem Regal, aus 3/4 hundert Kleingeschichten' - Neuausgabe - Berlin und Weimar, 1992, S.12, zitiert in G.Montali, G,Biglione, Begegnung mit Literatur, Loescher, S.7

|

I libri nel mio scaffale Negli scaffali del mio studio ci sono molti libri. In alcuni guardo dentro e trovo che non hanno niente da dirmi, allora li chiudo e li dimentico. In altri libri trovo qua e là una verità e qualche volta una conferma ad un mio pensiero. A volte mi piace solo il contenuto di una sola pagina o un passaggio particolarmente riuscito. Dopo anni li riprendo in mano, per rileggere ciò che mi è piaciuto in loro. Poi ci sono libri che inizialmente stanno nel mio studio come degli stranieri, ma un giorno si fanno notare. Avrò forse colto il suo spirito? Mi rivolgo a loro, li leggo d’un fiato e li leggo di nuovo dopo poche settimane. Tra questi molti sono antichi e provenienti da tempi passati, eppure mi ringiovaniscono e mi sono d’aiuto per capire il mio tempo. Questa forza ringiovanente, che abita in loro, si chiama poesia. Traduzione a cura di Gabrio Riosa |

|

|

|

Über seinen Umgang mit der Literatur sagt Strittmatter, dass es keine feste,

dauerhafte Beziehung zwischen einem Buch und seinem Leser gibt, weil sie

nicht nur vom Menschen abhängt, sondern auch von der jeweiligen

Lebenssituation, in der er das Buch liest. So kann es vorkommen, dass

ein Buch dem Leser‚ eine Wahrheit und eine Bestätigung eigener

Gedanken’ erst nach einiger Zeit vermittelt, während es ihm am

Anfang nichts zu sagen hatte, gerade weil sich der Mensch, die Ideen und

die Gesellschaft ändern.

Außerdem kann ein Buch den Leser verjüngen und ihm helfen, seine Zeit

zu verstehen. Diese verjüngende Kraft definiert Strittmatter als

Poesie. A cura di Francesco Toncich e Gabrio Riosa

|

|

CommentoS

A proposito del suo rapporto con la letteratura Strittmatter dice che non esiste una relazione fissa, permanente tra un libro e il suo lettore poiché essa dipende non solo dall’individuo, ma anche dal momento della vita nel quale egli legge l’opera. Infatti ,a distanza di qualche tempo, è possibile che un libro comunichi al lettore ‘una verità o una conferma di un suo pensiero’, mentre all’inizio non riusciva ad esprimergli nulla, proprio perché l’uomo, le idee e la società cambiano. Inoltre un libro può ringiovanire il lettore ed aiutarlo a capire il suo tempo. Questa forza che ringiovanisce è ciò che Strittmatter chiama poesia. A cura di Diana Nait e Francesco Toncich

|

|

|

| Wer

ist E.Strittmatter?S

E. Strittmatter, einer der meist gelesenen Schriftsteller

der Deutschen Demokratischen Republik, wurde 1912 in Spremberg

(Landkreis Spree-Neiße), als Sohn eines Bäckers geboren.

Er übte verschiedene Berufe aus, u.a. Bäcker, Kellner, Chauffer,

Tierwärter und Hilfsarbeiter. Im Zweiten Weltkrieg wurde er Soldat,

aber desertierte. Nach dem Krieg begann er bald mit dem Schreiben,

zuerst als Journalist, dann als freier Schriftsteller. Da er sich in

der kulturpolitischen Szene Ostberlins nicht wohl fühlte, zog er sich

mit seiner Frau, der Lyrikerin Eva Strittmatter, aufs Land zurück, wo

er bis zu seinem Tod (1994) lebte.

Die provinzielle Welt der kleinen Leute steht im Mittelpunkt seiner

Werke, deren zentrales Thema die tiefgreifenden Veränderungen in der

Deutschen Demokratischen Republik waren.

Er hat Romane, Dramen und Kurzprosa geschrieben, darunter:

,Ochsenkutscher’, Roman(1950); ‚Tinko’, Roman (1955);

,Katzgraben’, Szenen (1955); ‚Der Wundertäter’, Roman (1957);

‚Die Holländerbraut’, Drama (1961); ‚Ole Bienkopp’, Roman

(1963); ‚Schulzenhofers Kramkalender’, Erz. (1967); ‚Der

Laden’, Roman (1983-93); ‚Vor der Verwandlung’, Aufzeichnung

(1995).

|

|

Chi

è E.Strittmatter?

E. Strittmatter, uno degli scrittori più letti della Repubblica

Democratica Tedesca, nacque nel 1912 a Spremberg, figlio di un

fornaio.

Fece diversi mestieri, tra cui

quello di panettiere, di cameriere, di autista, di

guardiano di zoo e di

manovale . Durante la seconda guerra mondiale andò soldato, ma disertò.

Dopo la fine della guerra cominciò presto a scrivere, prima come

giornalista, poi come libero scrittore. Poiché non si trovava a suo

agio nello scenario politico-culturale della Berlino-Est,

si ritirò con la moglie, la lirica Eva Strittmatter, in

campagna, dove visse fino alla morte (1994). Il mondo della piccola gente di provincia è al centro delle sue opere, il cui tema principale erano i profondi cambiamenti nella Repubblica Democratica Tedesca.

Ha scritto romanzi, drammi e brevi prose , tra cui

“Ochsenkutscher”, romanzo (1950); “Tinko”, romanzo

(1955); “Katzgraben”, testo teatrale (1955); “Der Wundertäter”,

romanzo (1957); “Die Holläderbraut”, dramma (1961); “ Ole

Bienkopp”, romanzo (1963); “Schulzenhofers Kramkalender”,

racconto (1967); “Der Laden”, romanzo (1983-93); “Vor der

Verwandlung”

(1995). a cura di Michela Abrami |

|

|

|

|

|

|

| Die Wirklichkeit der Literatur | La realtà della letteratura | |

|

Literatur ist für mich lange Zeit das Mittel gewesen, über mich selber, wenn nicht klar, so doch klarer zu werden. [...] Von ihr bin ich

durchschaut worden, von ihr habe ich mich ertappt gefühlt, von ihr

sind mir Sachverhalte gezeigt worden, deren ich nicht bewusst war oder

in unbedachter Weise bewusst war. Die Wirklichkeit der Literatur hat

mich aufmerksam und kritisch für die wirkliche Wirklichkeit gemacht.

Sie hat mich aufgeklärt über mich selber und über das, was um mich

vorging. [...] Ich erwarte

von einem literarischen Werk eine Neuigkeit für mich, etwas, das

mich, wenn auch geringfügig, ändert, etwas, das mir eine noch nicht

gedachte, noch nicht bewusste Möglichkeit der Wirklichkeit bewusst

macht, eine neue Möglichkeit zu sehen, zu sprechen, zu denken, zu

existieren. Seitdem ich erkannt habe, dass ich selber mich durch die

Literatur habe ändern können, dass mich die Literatur zu einem

anderen gemacht hat, erwarte ich immer wieder von der Literatur eine

neue Möglichkeit, mich zu ändern, weil ich mich nicht für schon

endgültig halte. Ich erwarte von der Literatur ein Zerbrechen aller

endgültig scheinenden Weltbilder. Und weil ich erkannt habe, dass ich

selber mich durch die Literatur ändern konnte, dass ich durch die

Literatur erst bewusster leben konnte, bin ich auch überzeugt, durch

meine Literatur andere ändern zu können. [...] P. Handke, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, Frankfurt/Main 1972 |

La letteratura è stata per me a lungo lo strumento per capire meglio, sia pure non del tutto, me stesso.

Da

essa sono stato capito fino in fondo, da essa sono stato colto di

sorpresa, da essa mi sono state mostrate cose di cui non mi

rendevo conto o mi rendevo conto senza sufficiente riflessione. La

realtà della letteratura mi ha reso attento e critico nei confronti

della vera realtà. Mi ha illuminato su me stesso e su ciò che

accadeva intorno a me.

[…] Da un’opera letteraria mi aspetto una novità per me, qualcosa

che mi cambi, sia pure di poco, qualcosa che mi renda cosciente di una

possibilità della realtà a cui non avevo ancora pensato, di cui non

mi rendevo ancora conto, di una nuova possibilità di vedere, di

parlare, di pensare, di esistere.

Da quando ho capito che io stesso ho potuto cambiare attraverso la

letteratura, che la letteratura ha fatto di me un altro, mi aspetto

sempre dalla letteratura una nuova possibilità di cambiamento perché

non mi considero già del

tutto compiuto. Mi aspetto dalla letteratura una rottura

di tutte le visioni del mondo che sembrano definitive. E poiché

ho capito che io stesso potevo cambiare attraverso la letteratura, che

attraverso la letteratura potevo vivere in modo più consapevole, sono

anche convinto di poter cambiare gli altri con la mia letteratura. […] Traduzione a cura di Anna Tauzzi e Giulia Alberi

|

|

|

| KommentarH

In diesem Essay aus der Sammlung Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms denkt Handke über die Rolle der Literatur in seinem Leben und über ihre Bedeutung für die anderen nach.

Er nimmt eine sehr positive Einstellung zur Literatur ein: Durch sie hat

er sich selber und die Wirklichkeit besser verstanden, hat sich geändert

und innerlich entwickelt. Und wie er von der Literatur immer wieder eine

neue Möglichkeit erwartet, sich zu ändern, so ist er auch überzeugt,

durch seine Literatur andere ändern zu können. |

Commento

In questo saggio tratto dalla raccolta Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms Handke riflette sul ruolo che la letteratura ha rivestito nella sua vita e sul significato che essa ha per gli altri. Egli assume un atteggiamento molto positivo verso la letteratura. Grazie alla letteratura ha capito meglio se stesso e la realtà, è cambiato ed è cresciuto interiormente. Ed allo stesso modo in cui egli continua ad aspettarsi dalla letteratura una nuova possibilità, così è altrettanto convinto di poter cambiare gli altri con la sua letteratura. a cura di Lucia Radillo |

|

|

| Wer ist P.Handke?

|

|

|

| Peter Handke gehört zu den bekanntesten österreichischen Autoren der Gegenwart. Er wurde am 6.12.1942 in Griffen (Kärnten) geboren . Nach Aufenthalten in Düsseldorf, Berlin, Frankreich und in den Vereinigten Staaten lebt er seit 1979 als freier Schriftsteller in Salzburg. Er ist ein sehr produktiver Schriftsteller und Übersetzer, auch Filmautor und -regisseur. |

|

Mit seinen frühen Werken wurde Handke zu einem wichtigen Vertreter

der sprachexperimentierenden Literatur. Er kämpfte gegen die

traditionellen literarischen Formen und führte Sprachexperimente

durch. Gleichzeitig kritisierte

er die Politisierung der Literatur zugunsten der Autonomie und der

Zwecklosigkeit der Kunst.

In den siebziger

Jahren trat die Literatur der Sprachexperimente bei ihm jedoch zurück

und die Literatur der Innerlichkeit und der Subjektivität nahm immer

mehr an Bedeutung zu: Handke wurde zum wichtigsten Vertreter der

sogenannten ‚Neuen Subjektivität’.

Er hat Romane, Erzählungen,

Theaterstücke, Gedichte, Essays und Übersetzungen publiziert,

darunter: ‚Die Hornissen’ (1966),

“Der Hausierer” (1967), ‚ Kaspar’ (1968); ,Ritt über

den Bodensee’(1970); ”Der kurze Brief zum langen Abschied”

(1972); “ Die Stunde der wahren Empfindung” (1975);”Die

linkshändige Frau” (1976); “Das Gewicht der Welt. Ein Journal

(November 1975-März 1977);’Kindergeschichte’(1981; ‚Über die Dörfer’

(1981); ‚Die Wiederholung’(1986); Gedichte, 1987.

Er hat auch mit dem Regisseur Wim Wenders zusammengearbeitet und hat

sich selbst auch als Regisseur versucht: Seine Erzählung ‚Die

linkshändige Frau’ hat er selbst verfilmt (1978). Er hat im Jahre 1973 den Büchner-Preis , Kafka-Preis 1979, Großer Österreichischer Staatspreis 1987 bekommen. |

|

|

|

|

Chi è P.Handke? |

|

Peter Handke è uno dei più conosciuti autori austriaci dei giorni

nostri. E’ nato a Griffen ( Carinzia ) il 6.12.1942. Dopo vari

soggiorni a Düsseldorf, Berlino, in Francia e negli Stati Uniti,

vive dal 1979 a Salisburgo come libero

scrittore, molto attivo anche come traduttore, sceneggiatore e regista . |

|

|

Dopo la maturità ha studiato giurisprudenza a

Graz: non ha terminato

gli studi, ma si è dedicato all'attività letteraria. Nel 1961 ha iniziato una

collaborazione con il gruppo di intellettuali di Graz “Forum

Stadtpark”, nel cui periodico “manuskripte”

sono stati pubblicati i suoi primi testi .

Con le sue prime opere Handke è diventato uno dei più importanti

rappresentanti della letteratura sperimentale . Ha combattuto

contro le forme letterarie tradizionali sperimentando soluzioni

linguistiche innovative. Allo stesso tempo

ha criticato la politicizzazione della letteratura a favore dell’

autonomia e della libertà dell’ arte. Negli anni ’70

però la ricerca linguistica è passata per lui

in seconda linea a favore della letteratura dell’ interiorità e della

soggettività Handke è diventato il più

importante rappresentante della cosiddetta Neue Subjektivität

(Nuova Soggettività).

Ha pubblicato romanzi, racconti, commedie di teatro, poesie, saggi e

traduzioni, fra cui “Il calabrone”, (1966), “Il venditore

ambulante” (1967), “Kaspar” (1968), “Cavalcata attraverso il

lago di Boden” (1970), “Breve lettera per un lungo congedo”

(1972), “La donna mancina” (1976), “ L’ importanza del mondo.

Un giornale” (novembre 1975- marzo 1977) , “Storie di

bambini”(1981, “Attraverso i paesi” (1981), “La ripetizione”

(1986) e “Poesie” (1987).

Ha collaborato con il regista Wim Wenders e si è cimentato lui stesso

come regista nel film tratto

dal suo racconto “La donna mancina” (1978). Nel

1973 ha ricevuto il Büchner-Preis , nel 1979 il Kafka-Preis

e nel 1987 il Grosser Österreichischer

Staatspreis. A cura di Krizia Nardini e Anna Tauzzi

|

|

|

|

|

|

|

Wolfgang ISER

|

Chi è W.Iser |

| L'atto della lettura |

Commenti:

|

|

|

| L'atto della lettura |

|

L'interpretazione comincia oggi a scoprire la propria storia, non solo i limiti delle sue norme relative ma anche quei fattori che non sono stati chiariti fino a quando le norme tradizionali mantenevano il loro predominio. Il più importante di questi fattori è senza dubbio il lettore stesso, il destinatario del testo. Fino a quando il punto focale dell'interesse era l'intenzione dell'autore, o il significato contemporaneo, psicologico, sociale o storico del testo, oppure il modo in cui era costruito, non venne in mente ai critici che il testo potesse avere un significato solo quando esso era letto. Ovviamente, si trattava di qualcosa che tutti davano per scontato (e ancor oggi noi sappiamo sorprendentemente poco di che cosa diamo per scontato). E' chiaro, però, che la lettura è la condizione preliminare indispensabile di qualsiasi processo di interpretazione letteraria. Come Walter Slatoff ha notato nel suo libro With Respect to Readers. [...]

Nella

lettura di un'opera letteraria è centrale l'interazione tra le sue

strutture e i suoi destinatari. Questo è il motivo per cui la teoria

fenomenologica dell’arte ha enfaticamente attirato l'attenzione sul

fatto che lo studio dell'opera letteraria dovrebbe riguardare non solo

il testo reale ma anche, e in egual misura, le azioni implicate nella

reazione a quel testo. Il testo stesso offre semplicemente «aspetti

schematizzati» mediante i quali il soggetto dell'opera può essere

prodotto, mentre la produzione effettiva ha luogo mediante un atto di

concretizzazione.

Da

ciò possiamo concludere che l'opera letteraria ha due poli, che

possiamo chiamare l'artistico e l'estetico: il polo artistico è il

testo dell’autore e l’estetico è la realizzazione compiuta del

lettore. In vista di tale polarità, è chiaro che l'opera non può

essere identica al testo o alla concretizzazione, ma può essere

situata approssimativamente fra i due. Dev'essere inevitabilmente di

carattere virtuale, poiché non può essere ridotta alla realtà del

testo o alla soggettività del lettore, ed è da tale virtualità che

deriva il suo dinamismo. Poiché il lettore passa attraverso le varie

prospettive aperte dal testo e riferisce i diversi punti di vista e

modelli l'uno all'altro, egli mette in azione l'opera e anche se

stesso.

Se

la posizione virtuale dell'opera è tra testo e lettore, la sua

attualizzazione è chiaramente il risultato di un'intesa tra i due, e

un'esclusiva concentrazione o sulle tecniche dell'autore o sulla

psicologia del lettore ci dirà poco sul processo di lettura stesso.

W. Iser, L'atto della lettura. Una teoria della risposta estetica, Il Mulino, Bo 1987

|

|

|

| Il commento di IRENE |

Wolfgang Iser, studioso tedesco contemporaneo di letteratura inglese,

contribuisce ad elaborare “l’estetica della ricezione”,

nell’ambito della “scuola di Costanza”, ed in particolare si

occupa del rapporto del lettore con l’opera. Sottolinea soprattutto il

fatto che a un testo letterario i critici tendono ad attribuire un unico

significato, storico, ideologico, psicologico, mentre esso comunica il

suo significato solo nel momento in cui un lettore lo legge, scoprendovi

da solo e in modo anche soggettivo ciò che, a suo parere, l’autore

vuole trasmettere. Si stabilisce infatti un rapporto speciale tra lo

scrittore e il lettore e, dice Iser, l’opera si mette in azione, e

genera reazioni in chi legge.

Il

critico tedesco definisce l’esistenza di un rapporto complesso tra

lettore e opera, che parte da un’esatta comprensione del testo

(livello di comprensione, oggettivo), ma che lo supera nell’ulteriore

livello di interpretazione, soggettivo. In ogni rapporto tra testo e

lettore c’è quindi sia una parte oggettiva sia una soggettiva, perciò

l’attività di interpretazione comporta non solo lo studio

dell’opera letteraria ma anche gli effetti che essa provoca in noi. L’opera letteraria, dice Iser, ha due poli: quello artistico, relativo al testo dell’autore, e quello estetico, che si realizza con la lettura individuale; perciò l’opera è definita “virtuale” perché il suo senso è reso possibile solo dai lettori, ai quali egli dà molta più importanza che ai critici. In sostanza, senza un lettore l’opera letteraria non esiste. A

cura di Irene Gerin

|

|

|

|

| Il commento di KRIZIA |

Il problema proposto da Wolfgang Iser riguarda l’interpretazione dell’opera letteraria e il rapporto tra l’opera e il singolo lettore. Il lettore infatti è, secondo il critico, il fattore principale dell’interpretazione di un testo dal momento in cui ne è il destinatario diretto. Nell’assegnare un certo significato ad un’opera letteraria, può essere utile per certi aspetti indagare sulle intenzioni dell’autore, sul significato contemporaneo e storico dell’opera o della sua costruzione, ma il centro dell’interesse deve restare la lettura vera e propria del testo. L’opera letteraria è infatti un potenziale generatore di reazioni negli esseri umani: per questo la sua analisi deve tener conto delle interazioni che avvengono tra il testo e i destinatari. Il testo letterario è composto sia da un polo artistico, che è il testo dell’autore, sia da un polo estetico, che è l’esperienza che ha del testo il lettore: l’opera è situata tra queste due estremità ed è da ciò che deriva la sua fluidità e il suo continuo mutare nel tempo. L’interpretazione

dell’opera da parte dell’individuo avviene solo dopo un’accurata

comprensione dell’opera ad un livello il più oggettivo possibile, dal

momento che le possibilità di interpretare sono molte e varie; è

questo ciò che rende la lettura un’attività complessa, che deve

tener conto sia delle sue componenti oggettive sia di quelle soggettive.

A cura di Krizia Nardini

|

|

|

| Il commento di FRANCESCA |

Secondo

Iser, uno dei fattori più importanti per l'interpretazione di un testo

è il lettore e, cosa ancora più importante, il "quando",

ovvero il momento in cui il messaggio dell'opera arriva al destinatario. Non

esistono quindi regole fisse per interpretare: l'opera è e sarà sempre

la stessa, ma cambia a seconda del lettore e dell'epoca in cui la si

legge. Per

Iser le reazioni del lettore all'opera sono fondamentali: è infatti

grazie a queste che si instaura uno speciale rapporto fra libro e

lettore. In

un' opera letteraria vi è sia una componente soggettiva che una

oggettiva. Infatti io, lettore, devo cercare di capire cosa mi vuole

comunicare l'autore con la sua opera, ma allo stesso tempo dò una mia

personale interpretazione dell'opera in base a ciò che ho intuito da

essa. L'opera

non coincide nè con il testo come oggetto in sé, né con il modo in

cui il testo è visto dal lettore: è una via di mezzo fra i due. La

lettura, dice il critico, è un'attività complessa che apre diverse

prospettive al lettore; spetta quindi a lui individuarle: "egli

mette in azione l'opera e anche se stesso". Questo,

però, avviene solo se vi è stata "un'intesa fra i due", se

si è creato un rapporto fra opera e lettore. A cura di Francesca Tominz

|

|

|

| Chi è W. ISER

Wolfgang Iser, nato nel 1926, ha insegnato Letteratura inglese all’università di Costanza ed è insieme ad Hans Robert Jauss, professore nella stessa università, il promotore dell’“estetica della ricezione”. Oltre a studi di letteratura inglese, ha scritto opere di teoria estetica, tra cui Il lettore implicito (1972) e L’atto della lettura (1976). Per approfondire le informazioni sulla critica "reader oriented", cui Iser ha contribuito con fondamentali apporti, centrati sul ruolo del lettore nella fruizione dell'opera letteraria, è utile consultare il sito www.letteratour.it/teorie/A05reader01.htm |

|

|

|

|